Riconosco mia madre, seduta in giardino, e tutti voi nelle vostre case mentre vi preparate alla festa. Siete seduti davanti allo specchio. State urlando a vostra sorella di liberare il bagno. Vi allacciate una scarpa. Fate ipotesi su chi si presenterà a mani vuote.

Mia madre fissa lo sguardo sul fondo chiaro della piscina che ha fatto costruire. Immagina di abitare laggiù, di conoscere abbastanza quel posto da non averne paura. La osservo da vicino. Penso a quante volte i vostri occhi non hanno visto qualcosa, anche nelle strade in cui vivete. Eppure, non fate altro che chiedervi cosa succederà, dopo, da un’altra parte.

Da quando sono morta, vedo le cose come stanno. Riesco ad ascoltarvi. Ogni tanto arriva una voce e mi ricordo di voi. Di come esistevate. Di come continuate ad esistere.

Qualunque cosa sia, capita un sabato di giugno.

Tua madre e le madri del quartiere hanno organizzato una festa per l’arrivo dei giapponesi in città. Nipponici, così li chiama tua madre. Non è chiaro se lo dice per darsi un tono o per darlo a loro. Ha trasformato il giardino nella versione zen di un party in piscina. Ed ecco, mentre appende lanterne ai rami di un albero, che arrivano: padre e figlio, maestro e allievo di arti marziali, due ombre lunghe sul vialetto d’ingresso.

«Mi hanno detto che sono stati ad allenarsi in Cina» tra le voci che distinguo c’è Penelope Keller, vicina di casa e presidentessa del Club di Punto Croce. «Ma cosa vuoi, è un attimo e te li ritrovi in Occidente. Comunque, si vestono all’orientale» la donna spazza via un chicco di riso dal colletto della camicia, «intendo dire, che non sanno vestirsi.»

L’uomo è alto e robusto. Il ragazzo invece è sottile, con la costituzione e i colori del giunco seccato al sole. Gli occhi un po’ troppo piccoli. I capelli un po’ troppo dritti. Eppure non c’è nulla, in lui, che non vada.

Tiene un mazzo di chiavi appeso al collo: a ogni passo, le chiavi sbattono sul petto e fanno un rumore di vetri rotti. «Devono essere quelle della palestra» dice Luigi Ainardi, professore di educazione fisica. Nelle nostre orecchie, suonano come le chiavi della città.

«Particolare» commenta una vecchia con la bocca piena e un piatto di carta in mano, «molto particolare.»

Tutti si sono voltati a guardarlo. Le famiglie del quartiere, le ragazze più in vista della scuola e noi, un gruppo di adolescenti nascosti dietro il fumo delle sigarette. Aspettiamo, non sapremmo dire cosa. Sul prato, sotto il portico, attorno al buffet. Aspettiamo.

I due ospiti camminano fino al centro del prato, davanti alla piscina. Da qui si accorgono di noi, che ci troviamo dall’altro lato della vasca. Il padre posa una mano sulla spalla del figlio. Il ragazzo ha già iniziato a rallentare.

«Benvenuti» dice tua madre, andandogli incontro.

«Arigatò» risponde l’uomo.

Il rumore delle chiavi si ferma. Il ragazzo giapponese sorride nel sole.

A noi, quel tipo non piace.

Sarà che fino a poco tempo fa gli somigliavamo. Ma da quando abbiamo lasciato lo sport e mollato la parrocchia, da quando ci sentiamo incapaci e capaci di tutto, quelli come lui ci fanno paura. Non intendiamo dire che ci sentiamo minacciati. E di certo non abbiamo ragioni per invidiarlo. Piuttosto lo troviamo pericolosamente vicino: un ragazzo solo che non può nascondersi.

Sarà che le nostre madri ci hanno chiesto di abbracciarlo. «Che cosa ti ha fatto?» hanno ripetuto prima di uscire di casa, «Neanche lo conosci.» Ora, nel vederlo, piegano la testa: dicono a bassa voce «carino», o «poverino», o entrambe le cose. E si compiacciono della superiorità dei loro figli, ma non hanno il coraggio di ammetterlo. Come succedeva una volta, quando ci portavano al mare e ci sgridavano se pestavamo il castello di sabbia del bambino più piccolo: però, sotto sotto, si sentivano sollevate.

«Piacere di conoscervi» dice il ragazzo giapponese.

Potrebbe essere mio figlio, stanno pensando le nostre madri. Fa’ che non sia mio figlio. Vorrei che mio figlio fosse suo amico.

«Eppure non c’è niente, in lei, che non vada»: questo vi ho sentito dire di me. Ma l’ho sempre saputo, cosa pensavate voi ragazzi. Che ero tutta suonata. Che bevevo forte. Che non era difficile invitarmi ad uscire, portarmi nel bosco di larici vicino alla scuola e raccontare una storia che mi mettesse paura, infilarmi la mano sotto il vestito. Il giorno dopo, vi scambiavate commenti alla fermata dell’autobus.

«Cosa dici, ti è piaciuta?»

«Se ti accontenti.»

Siete gli stessi che si sono messi in fila per visitare la mia stanza, dopo aver letto di me sui quotidiani.

Adolescente annegata durante un viaggio in Cina. Tragedia o maledizione?

Voi pensavate che me la fossi cercata. Seduti al banco di una tavola calda, avete elaborato le vostre teorie: «le femmine sono più inclini al suicidio», «chi non scapperebbe da una città come questa», «e soprattutto i film che guardava: i film che guardava, e i libri che leggeva». Dopo un po’, col passare delle settimane, siete tornati a parlare di ragazze vive. Ve le sognate la notte, che vi entrano in camera dalla finestra e vi chiedono di fuggire. A volte, le sognate più grandi. Incontrarle tra qualche anno in un pub fuori mano. Le immaginate sedute accanto a un uomo adulto, con la giacca da professore e una tasca troppo stretta all’altezza del cuore. Quel genere di uomo che le fa apparire più bambine dell’età che hanno. E voi, che siete gli stessi ragazzi di sempre, immaginate di salutarle con un cenno della testa. Se solo le aveste notate allora. Andarsene, è la cosa più seducente che potessero farvi.

«Nipponici.»

Tua madre porge agli stranieri una ninfea di plastica, ultima lezione del corso di bricolage per corrispondenza.

«Visto? Persino i fiori, li facciamo resistenti.»

Si volta a guardare i suoi concittadini.

«Che questo gemellaggio possa durare nel tempo.»

I giapponesi si piegano entrambi in avanti. Tua madre criticherà quel loro modo di ringraziare, senza fare rumore. Ma non oggi.

È il 1995.

Tuo padre non abita più qui. Tua madre esce con il sindaco della città e lui, insieme alla proposta di matrimonio, le ha fatto promettere di non dirlo a nessuno. Almeno fino alle elezioni. È lo stesso uomo che entrava in politica due anni fa, quando il Comune organizzò il viaggio da cui non sei più tornata. Lo stesso uomo che ora le posa una mano sulla schiena e – una spinta leggera, il collo di lei che si allunga, il viso che si illumina di una luce innaturale – la offre in pasto agli ospiti. Lui rimane indietro, beve a piccoli sorsi da un bicchiere di plastica. Ha una macchia di crema sulla camicia. La copre con la mano.

La storia inizia così.

C’era un annuncio sul giornale locale. Vicino alla foto dell’uomo che convinse mia madre a votare e, più tardi, a indossare orecchini. L’annuncio diceva: «La Mia Cina. Viaggio culturale nella regione di Tsinghai – Gita alle mitiche Sorgenti Maledette – Corso di Autodifesa Cinese. Che tu sia fulminato, se non partecipi!»

Mio padre l’aveva ritagliato e appeso al frigo perché, lo ripeteva spesso, lo trovava «ridicolo a un passo dal sublime». Chiesi a mia madre di partecipare. Subito mi disse di parlare con lui, in quel periodo vivevano ancora assieme e questo voleva dire che non erano quasi mai nella stessa stanza. I giorni passarono senza che trovassi una buona ragione per decidermi a farlo. Poi, una notte che pioveva, scesi in cucina e lo trovai sveglio ad aspettarla.

«Vieni qui» mi disse lui, prima di avermi vista.

«Perché?» chiesi.

«Voglio guardarti. Voglio vedere la faccia di una che vuole scappare.»

Rimasi ferma, oltre la porta della cucina, dove l’ombra del corridoio mi inghiottiva tutta tranne la punta dei piedi.

«Lei non è tornata?» chiesi da quel buio.

«Tornerà» disse mio padre, «abbiamo deciso di rimanere assieme.»

Poi prese una bottiglia d’acqua dal frigo e me la allungò, facendola scorrere sul tavolo. Mentre bevevo, riprese a parlare. Non ricordo quali furono le sue parole. Era per via di «una riunione», o forse di «una punizione», che lei non tornava: ma ricordo che lo diceva in un modo distante, che la luce del frigo illuminava lui e quel tizio dell’annuncio, l’uomo in doppio petto con il fulmine in mano, e io capii in quel momento che era una faccenda tra loro, tra mio padre e un fantasma, e che è sempre una faccenda tra noi e un fantasma.

«Posso andare?» chiesi dopo un po’, anche se non sapevo dove.

Allora mio padre si alzò e uscì dalla luce. Sentii il suo schiaffo arrivarmi sulla faccia.

«Se vuoi andare, vai. Però ascoltami bene.»

Premette il mio viso contro la sua pancia e mi tenne così: sentivo il rumore dei tuoni, là fuori, e il suo respiro, contro i miei occhi chiusi.

«Non è mai come te lo raccontano» disse nell’oscurità.

Avrei voluto ringraziarlo. Perché mi lasciava libera di scegliere e perché la mia vita era fatta di infinite possibilità, tra poco mi sarei staccata da lui e sarei corsa in camera a cercare quel posto sulla cartina. Ma non si trattava solo di questo. Lo schiaffo non era forte, però continuava a bruciare. E io rimanevo ferma, contro il suo corpo caldo. Lui mi posò una mano sulla testa. Potevo partire anche subito. Non sarebbe mai stata una vacanza.

Perciò, quando succede, tua madre sta tenendo un discorso sulle prossime elezioni e gli adulti non si accorgono di nulla. Il ragazzo giapponese si è allontanato dal padre e si è avvicinato a noi, che ronziamo come mosche attorno al buffet.

«Cosa vuoi?» gli chiede uno dei più grandi, con il ciuffo biondo e il naso da maiale.

Il ragazzo giapponese indica una bottiglia sul tavolo. Per dire aranciata, dice «Arancio».

«Gente, questo sa parlare.»

«Poco» dice il ragazzo, «non bene.»

Qualcuno tra noi si sfrega le mani.

«Bene. Bene, invece.»

Sono occasioni come queste, a darci piacere. Non ci mostriamo amichevoli, perché non lo siamo. Abbiamo corpi bianchicci e sedentari. Ci esprimiamo a versi, a spintoni, e quando passa una ragazza la seguiamo per un po’ con l’andatura degli animali ciechi, che seguono gli odori. Siamo vestiti alla maniera dei padri, che sono vestiti alla maniera degli americani. Le frasi sulle nostre magliette urlano vendetta. E tuttavia il ragazzo non si muove, ci osserva. Vuole noi, che siamo i suoi simili. Non gli importa che siamo così diversi da lui.

«Hai sete?»

Lui fa sì con la testa.

Quello che vogliamo noi, non lo sappiamo. Ma c’è una festa, noi non siamo i festeggiati, e questo è molto di più di quanto potremmo desiderare. Possiamo rovinarla.

Il biondo prende i bicchieri di plastica. Le nostre madri ci hanno chiesto di segnarli a pennarello, per un principio di economia che non comprendiamo.

«Come ti chiami?»

Il ragazzo giapponese pronuncia il suo nome. Lo ripetiamo, «Rama».

«No, Ranma.»

«Ranma.» Ma qualcuno dalle retrovie sta urlando – «Si chiama Giallo!» – e questo ci fa ridere, ci carica.

«Senti un po’, Giallo: ecco la tua aranciata.»

Ranma si allunga sul tavolo. Il biondo ci ripensa e ritira la mano.

«Non subito. Prima farai una cosa per noi.»

Tra molti anni, seduta a bordo vasca, mia madre ripenserà a ciò che vide quel giorno. «Avevamo tutti qualcosa da farci perdonare» dirà con le gambe a mollo fino alle ginocchia, «avevamo una ragione, per chiederti di tornare.»

Non aggiungerà altro. Ma con la mente andrà ai due giapponesi, all’ultima festa della sua vita. E ancora più indietro, a quando le scrissi dalle Sorgenti Maledette.

Lei non era venuta con me, per via degli operai che stavano lavorando alla piscina. La sera prima di partire, mi sorprese a fumare in camera mia. Tenevo la sigaretta in una mano e l’inalatore per l’asma nell’altra. La finestra era chiusa, il rumore di un trapano copriva la voce alla radio.

«Gesù, ragazzina» disse lei allontanando il fumo dalla mia faccia, «vuoi morire?»

Io mi stirai la schiena, mi spruzzai il gas dell’inalatore in bocca e mi buttai sul letto.

«E tu, mamma? Tu non vuoi morire?»

Aspirai di nuovo il fumo e glielo soffiai in faccia.

«Che sciocca, nessuno vuole morire» rispose lei. «Tutti vogliono salvarsi.»

La guardai. Lei mi guardava. E in quel momento capii che avrei potuto ferirla, avrei potuto anche ucciderla se fosse servito a cambiare le cose, e mi venne da ridere. Quella donna confezionava sacchetti di lavanda per profumare i cassetti. Io non mangiavo carne e mi vestivo di nero. E continuai a ridere, senza ritegno, per quello che aveva fatto a mio padre e quello che stava facendo a me, e per il modo in cui cercava di mettersi in salvo, tornando sempre sui suoi passi, o facendo costruire una piscina, e pensando che non esistesse altra via di uscita, restarsene a vivere in mezzo a noi. Continuai a ridere, finché non uscì dalla mia stanza. Non mi avrebbe più rivista. Avevamo solo il sangue in comune.

Tua madre parla, l’uomo giapponese al centro delle sue parole, e le altre donne intorno, come satelliti, i mariti che guardano più che ascoltare, e l’invidia delle mogli per i suoi capelli rossi, in memoria della donna che era, che vorrebbe tornare ad essere ma no – «Dopo quello che le è successo», «Prima il marito la molla, poi la figlia…», «Ho sentito che lui ha lasciato le chiavi sotto lo zerbino, all’ingresso. Non un biglietto, non una parola», «Abbassa la voce! Ma lei non aveva già un altro?», «Sarà. Io la trovo invecchiata» –, nessuno che si chieda dove vanno i figli, che fine hanno fatto.

Ci introduciamo in casa dalla porta sul retro.

Ranma è alla testa del corteo, perché è lui che deve superare la prova. Nel corridoio, ci sfiliamo le scarpe. Saliamo le scale e i nostri passi lasciano impronte leggere sui gradini lucidi, poi più nulla: nessuna traccia del nostro passaggio.

«Entra» gli dice qualcuno, quando arriviamo davanti alla camera. Aspettiamo in silenzio che lo faccia. Guardiamo la sua nuca, le spalle contratte. Cerchiamo di immaginare la sua espressione.

«Non bene» sta ripetendo, e si torce le mani.

«Non bene.» Stringe la maniglia finché le nocche non gli diventano bianche.

Una parte di noi, è d’accordo con lui. Tu non eri niente di speciale. Facevi quello che facciamo noi. Fingevi di essere diversa, fingevi di stare nei tuoi panni, fingevi di non avere paura. Una parte di noi vorrebbe fermarsi, come ci siamo fermati allora, dopo la tua morte, quando siamo arrivati in tanti per lasciare un fiore sul tuo letto e non abbiamo portato via nulla; ma l’altra parte desidera questo disastro, un disastro che stiamo facendo insieme, e lo troviamo irresistibile come rompere una cosa, solo per vedere cosa si nasconde dentro.

Una spinta da dietro lo obbliga a entrare.

La testa di Ranma sbuca oltre la porta socchiusa, i suoi piedi affondano fino alle caviglie nel tappeto con il disegno di un’araba fenice. Cade, in ginocchio, davanti all’armadio. La stanza è piena di luce.

«Bravo. Sei stato bravo» diciamo.

«Adesso, lascia fare a noi.»

Eccoci.

Siamo la mente e le braccia del ragazzo.

Apriamo l’armadio e spiamo tra i tuoi vestiti. In due rovesciamo un cassetto, annusiamo le tue mutandine. È uno spettacolo esaltante e terribile, strappare le pagine del tuo diario e inzupparle del profumo che lasciamo colare sul pavimento da una boccetta di vetro. Mentre soffochiamo una risata isterica, cerchiamo qualcosa da tenere per noi. L’anello sul comodino, un astuccio azzurro con i tuoi occhiali da sole, il rossetto che hai rubato al centro commerciale. Dove sei? Dove sei? chiedono le tue cose sbattute a terra.

Ranma è rimasto in ginocchio. Una mano aggrappata al tappeto e l’altra che non sa dove stare. Ora alza la testa, i suoi occhi sono vuoti come quelli di certi animali braccati, o di certi santi. Sono occhi che vedono, ma senza guardare. Ed è così che ti trova. E tu torni tra noi.

Dopo una settimana di viaggio, le scrissi una lettera. Iniziava con queste parole: «Esiste una storia sulle Sorgenti Maledette. Ma tu non credi alle leggende, e neanche alle maledizioni». Poi le raccontavo dell’albergo, della zanzariera sul letto e degli insetti che mi davano il tormento. Della prima corsa attorno alla sorgente.

Quando finii di scrivere, mi sfilai la maglietta sudata e mi stesi sul materasso. Non riuscivo a prendere sonno. La mattina seguente, sarei tornata alle sorgenti per il corso di autodifesa. Combattevamo come un branco di turisti: questo aveva detto il maestro, un vecchio cinese con i denti scuri, e non sembrava sorpreso. Doveva essere abituato ad allievi come noi, a tipi viziati e brutali, a caviglie slogate, a brutti ematomi. Probabilmente, lo faceva ogni volta. Raccontava quella storia, perché le mance raddoppiavano.

Nella foto sei seduta su una sdraio, al centro del rettangolo d’erba dove ora hanno costruito la piscina. Hai un cappello di paglia e un costume a due pezzi. Una treccia sottile ti sbuca sulla schiena, tra le scapole arrossate. Prima che il fotografo scattasse, gli hai voltato le spalle e hai mostrato il dito medio.

O forse sapeva già tutto. Come sarebbe andata a finire. Per questo, il giorno dopo, raccontò ancora la storia. Chiunque cadeva nelle sorgenti, prendeva le sembianze della persona che per ultima vi era annegata. Queste erano le regole della maledizione: l’acqua fredda riportava a galla i morti, l’acqua calda li ricacciava a posto.

Tra tutti gli allievi, il maestro indicò me. Poi indicò la pozza. Sorrideva. E non mi disse che sarei morta quel giorno. Né che Ranma, con un tuffo nella stessa sorgente, mi avrebbe presa con sé. Né che sarei ritornata a casa. Il suo dito mi puntò di nuovo, quando decise di chiamarmi a combattere con lui. C’erano pali alti dentro la sorgente e noi dovevamo salirci sopra e rimanere in equilibrio fino alla fine. Non so perché non dissi niente. Tenevo in tasca le chiavi di casa, l’unica cosa che mio padre si era lasciato alle spalle. Le strinsi forte, feci un passo avanti. Pensai che, forse, potevo dare una lezione al maestro e spingerlo in acqua. Forse nuotavo meglio di quanto credessi. O forse, volevo cadere io. Fino in fondo. Affidarmi al destino, mi sembrava confortante.

Ranma ti vede, appesa al muro, si alza in piedi e prende in mano la tua fotografia. Legge la scritta a margine della cornice: La Ragazza col Codino, 1976-1993.

«È mia figlia. Si faceva chiamare così.»

La voce gli arriva alle spalle. Quando Ranma si volta, deve alzare la testa per guardare in faccia tua madre. I capelli rossi le piovono sul viso e la fanno sembrare più alta, più distante, o solo più divina. Noi ci schiacciamo contro l’armadio, lei viene avanti – entra nella stanza – i suoi occhi si riempiono della luce di fuori ed è come se non vedesse più nulla.

«Non toccarla» sussurra, ma in realtà sta gridando.

Ranma indietreggia, stringe al petto la fotografia. Qualcuno giurerebbe di averlo sentito dire «Io sono stato lì. Sono stato da lei», ma non c’è tempo per ricostruire la scena. Tua madre lo spinge verso la finestra aperta, un passo alla volta, lo spinge toccandolo con un dito, ed entrambi camminano sopra i tuoi vestiti sparpagliati, sopra il diario strappato e il profumo versato. Un tanfo dolce e appiccicoso sale da terra. «Lo senti?» dice tua madre, «Questo è il suo odore. Questa è lei, che mi manca.» Ranma non la sta ascoltando. Vuole solo andare via. Appoggia le mani sul davanzale della finestra, guarda in basso. Lo specchio della piscina riflette il mondo in formato ridotto. Ranma sale sul davanzale, guarda in basso, valuta la distanza. Sente il buio che si raccoglie e sale dai bordi dell’acqua. Vuole solo sparire. Vuole solo andare in un posto migliore. Sta pensando di saltare, o forse lo sta facendo. Vuole solo tornare a casa.

Sono qui. Ritornata alla luce dall’acqua. Mi guardate negli occhi e non sapete chi sono. Sono stata vostra figlia, vostra amica, vostra compagna: la ragazza morta e mai sepolta. Ora sono il vostro battesimo, la memoria che torna. In superficie, c’è il vento e ci sono i vostri occhi sgranati. Sott’acqua, il peso liquido e senza tempo della mia attesa. Un’esistenza lunga un’apnea. Ma poi: Ranma è caduto nella pozza, ogni volta che cade io cado in lui, e il desiderio ci ha riportato a galla. Le nostre mani aggrappate al bordo della piscina. I nostri polpastrelli cotti nell’acqua. Il nostro codino, come una serpe sulla pelle bianca. Siamo quello che voi chiamate miracolo. Quello che mio padre chiama amore. Quello che io chiamo la fonte di ogni male. Siamo il fatto stesso di un’altra possibilità, fuori tempo massimo, senza ragione e senza rimedio.

Mia madre, affacciata alla finestra, è più piccola di me. Non potrei mai annegarla, in tutta quest’acqua. Lei non potrebbe lavarmi via, come fa con i suoi peccati. Così rimaniamo qui, ora, nella marea dei giorni che arrivano e tornano indietro. E non ci resta che arrenderci, gli uni agli altri, affacciati alla sorgente dell’inizio e della fine.

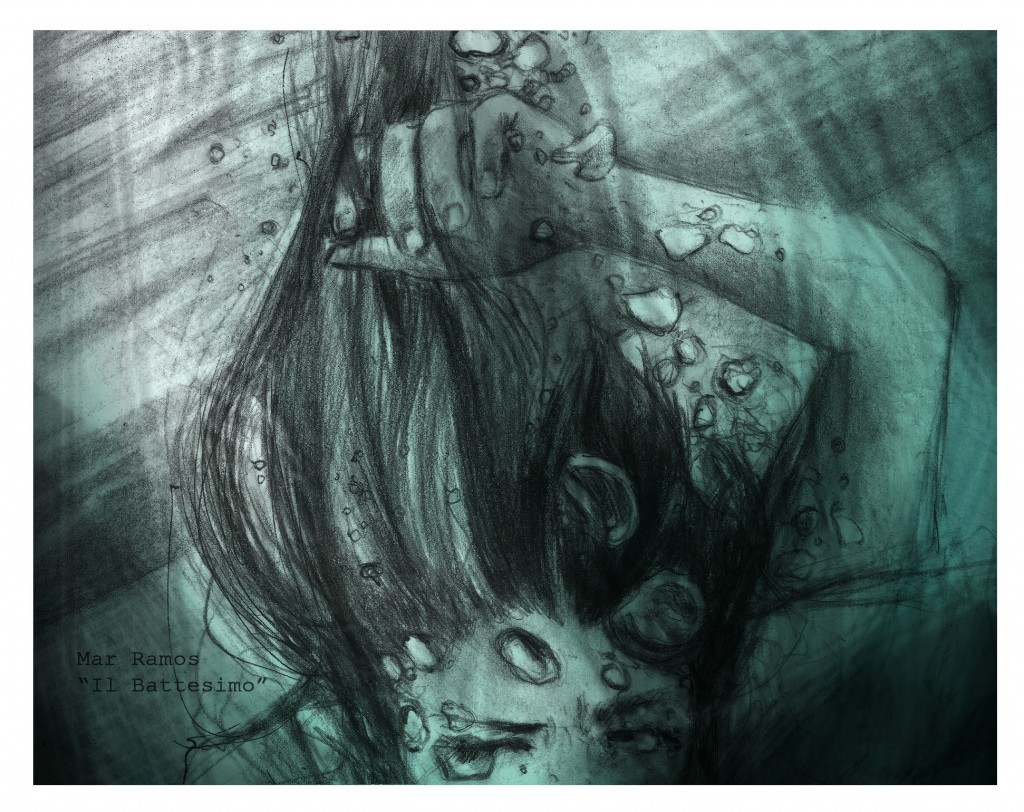

Illustrazione di Mar Ramos

Mar Ramos è nata a Reus (Spagna) nel 1986. Laureata in Belle Arti nel 2009 e in Educazione Artistica nel 2013. Artista e insegnante residente a Londra. Qui potete trovare alcuni suoi lavori: http://marsrj.daportfolio.com/. E qui la sua raccolta di fotografie di Londra: http://oceaneyesonlondon.tumblr.com/.