Graves

de Sergio Lifante

A Elena Guasch, in memoriam

“-Sólo tienes que abrir esa puerta y viajar por el tiempo. (…)

- Quizá llegamos tarde. Estamos a 34 de diciembre y no ha llegado el año nuevo.

- Ah, sí, sí, pero Navidad fue el 27. En Venecia los años siempre son un poco más largos”.

Hugo Pratt, Corto Maltés en Siberia.

“El vasto mundo: un grano de polvo en el espacio.

Toda la ciencia de los hombres: palabras”

Omar Khayyam, Rubaiyat

Este año he vuelto a visitar Venecia. No he venido para dejarme deslumbrar por ninguna de las maravillas que ilustran las postales, ni espero comer en ninguna de sus tascas. He encontrado un pequeño albergue barato en el Lido, compro comida en los supermercados y me alimento a base de bocadillos, pagando lo poco que se puede uno permitir en estos tiempos de ayunos y expolios. No es esta la Italia maravillosa de las películas americanas, con sus olivos y sus huertos de tomate y sus terrazas con mesitas de café. Todo lo contrario. Es por ello que viajar a la búsqueda de una historia fantástica se me antoja tan ingenuo y absurdo. Busco al personaje de un cuento, un individuo que probablemente jamás haya existido. No me importa si mi búsqueda tiene algún sentido racional, he llegado aquí siguiendo un instinto, un arrebato romántico e ingenuo que no puedo reprimir. La Italia de Monti no es lugar para fantasías, y sin embargo aquí estoy cazando fantasmas. Cuando el vaporetto se detiene en la estación de Bacini, siento que los tiempos decrépitos en los que vivimos han quedado lejos, en otro mundo. Venecia parece no cambiar nunca.

Siempre me ha fascinado esta ciudad, y no por los monumentos que decoran las portadas de las guías de viajes y las revistas de historia. Lo primero que deseo es alejarme cuanto antes de la Plaza San Marcos. Las masas de turistas giran en torno a la basílica como moscas, y cuando paseo por allí me siento invadido por miles de pasos, por el estridente colorido de las paradas de sourvenirs y los violines del café Florian. Los grandes monumentos y las aglomeraciones me convierten en seguida en una pulga asustadiza que huye para esconderse en un rincón oscuro. La Venecia que yo amo se esconde entre las estrechas calles del barrio judío, los patios ocultos, los amarres, los puentes pequeños. Es fácil desorientarse en este laberinto de canales, y, cuando uno pierde la noción del espacio, es fácil perder también la del tiempo, e imaginarse caminando por las mismas calles en cualquier otro siglo, entre las mismas paredes, ventanas y pasajes. Es entonces cuando uno puede esperar cruzarse en cualquier esquina con Gustav, o Tadzio, con Shylock, y si sonríe la suerte, tal vez, Corto Maltés, con su gabardina azul y su cigarrillo entre los labios. Venecia casi obliga a la fantasía, te muestra sus venas abiertas, las cicatrices del tiempo en sus muros.

Perderse entre las calles de esta ciudad es un perfecto placer solitario. Con cada paso me permito el lujo de rebobinar el tiempo; reconstruyo un pasado mitológico, y pronto casi puedo ver los fantasmas de los que han vivido aquí. Me cuesta un mínimo esfuerzo vestir a los vendedores de pescado con ropas del renacimiento, imaginar olores agrios, telas sucias, grandes personalidades de la historia que, igual que yo, se habrán perdido en estas calles. A veces persigo la sombra de Fortuny, cargado de telas y tintes, otras me decanto por espiar al espíritu de Tiziano, de camino a una tasca. Esta es la Venecia que amo, una ciudad que no existe, que se construye a si misma a cada paso; una puerta entre dos mundos, erigida con piedra viva que constantemente me habla y me pregunta, me encamina a buscar el inicio de una historia al otro lado del espejo.

Empiezo paseando por los callejones sombríos, me detengo a contemplar los agrietados muros, las viejas persianas de madera pintadas de verde. Sé donde quiero ir, pero no tengo prisa, prefiero distraerme inspeccionando las cosas pequeñas, los patios umbríos, la verjas de hierro, el liquen que trepa por las escaleras de los muelles. Enciendo un cigarrillo en memoria de Elena. Me paro a pensar en ella, mientras el humo se deshace contra el cielo azul de primavera.

No hace mucho que murió, todavía puedo recordarla con detalle. Aún no ha desaparecido de mi memoria el timbre de su voz, el gesto con que encendía un cigarrillo, la sequedad de su piel, sus pasos lentos por aquel pequeño y sucio apartamento; la mirada perdida cuando intentaba recordar y reconstruir historias, la forma en que dejaba los libros que traducía abiertos, sobre un atril- las páginas sostenidas por clips- papeles y sobres llenos de notas y direcciones, uno sobre otro, como hojas que ha arrastrado un vendaval. Cada uno de los pequeños detalles que la formaban siguen en la proa de mi memoria, y no me cuesta invocar su fantasma, imaginarlo con gestos precisos, miradas exactas, una presencia casi real. No puedo evitar preguntarme cuánto tiempo podré seguir haciéndolo, cuándo mi amiga se convertirá en otra imagen sombría, un retrato vago de la persona que fue; sé que su rostro se irá deshaciendo poco a poco, y al final ya no será más que un nombre, una palabra frágil.

Pero mientras su recuerdo sigue vivo y definido, he venido a Venecia a terminar la historia que comenzó ella. Es mi pequeña elegía, venir aquí y encontrar al ser misterioso al que decía conocer. Elena siempre explicaba igual su historia, la había contado cientos de veces, y pensaba contarla cien veces más. Imprimía a su narración pausas misteriosas, susurros, le ofrecía al cuento un deslumbramiento del cual mi relato es sólo la sombra. El cuento empezaba los últimos días de diciembre de 1979, en la estación de trenes de Santa Lucía, bajo una maraña de cables suspendidos y ventanas de vidrio. Elena había llegado a la ciudad tres días antes de lo previsto, y el hotel en que había esperado encontrar alojamiento no tenía vacante alguna. Buscando por los puestos de información alguna guía que le permitiera encontrar una habitación, se entretuvo conversando con un apuesto turista americano, “pulcro” era la palabra que usaba para describirlo. Barba recortada, bien vestido, alto y de gestos amables. Su nombre, Christopher Graves. Había llegado a Venecia hacía pocos minutos y buscaba un mapa que le orientase hacia el hotel. Los dos viajeros caminaron por el laberinto de canales; como ninguno de ellos hablaba el idioma del otro, se comunicaban en francés. No había, en apariencia, nada extraño en aquel discreto americano, sin embargo su presencia producía en mi amiga una extraña sensación. Daba la impresión de que ese hombre al que acababa de conocer era un amigo de la infancia, alguien con quien era posible conversar con absoluta facilidad y confianza. Seguramente por eso, cuando el americano le ofreció la posibilidad de alojarse con él en su habitación de hotel, ella aceptó la sugerencia. Es evidente que surgieron algunas dudas pasajeras, acerca de las posibles intenciones de aquel amable turista, pero desoyendo los consejos de periódicos y telediarios, la viajera lo acompañó.

La habitación del hotel era una de esas estancias de techos altos y decoración recargada que serían del todo intolerables en cualquier otra ciudad, con sus aparatosos muebles de palacio; la cama con cabecera de remates dorados y las terriblemente cursis cortinas que enmarcaban la vista del canal. Le ofreció a Elena la gigantesca cama, y con las sillas de la habitación dibujó un biombo para delimitar su espacio, un remilgado sofá, más decorativo que práctico en el que dormía por las noches. Llegados a este punto, semejantes gestos de amabilidad hubieran resultado extraños, sin embargo esto no la inquietó en absoluto. Ninguna de las cosas que le iban a suceder le pareció extraña en su momento, como si de pronto lo asombroso resultase común, igual que en los sueños uno se acostumbra a volar, o a leer libros vacíos. Aceptó con total normalidad el hecho de que Christopher no pareciera dormir nunca, ni realizase sonido alguno; ni el ruido de la ducha, ni la puerta del lavabo. Parecía capaz de desaparecer cada vez que ella dejaba de mirarlo.

Pasearon juntos por Venecia durante días. En esta parte Elena sabía omitir los detalles, puesto que a nadie le interesa si visitaron primero el Ponte Vecchio o el Palacio Ducal. Tampoco importa que pasaran el año nuevo en la ciudad y cualquier anécdota acerca de estrenar los ochenta en una ciudad donde apenas hay rastro del siglo XX quedará para siempre en el olvido. Lo que importa fue una breve conversación después de una anodina comida en un restaurante de Il Ghetto. Estaban tomando de postre un esponjoso bizcocho de chocolate con salsa de fresa, ligeramente caliente, uno de esos postres que se degustan lentamente. Ella comentó lo delicioso que estaba, y el misterioso americano no dudó en puntualizar que prefería los pasteles de Elena. “Ese pastel de galletas que te gusta cocinar cuando te sobra tiempo el domingo por la tarde. Es mucho mejor que este postre”.

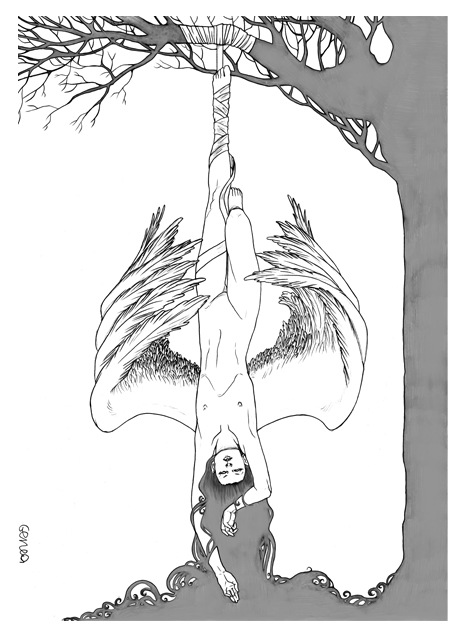

Elena era de naturaleza humilde y no era propio de ella ir promocionando sus habilidades, ni las literarias, ni las culinarias, sus dos grandes pasiones. Le preguntó a Graves cómo podía saber él acerca de su pastel con galletas; su respuesta fue clara, “Yo lo sé todo sobre ti. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y sé lo que eres, un ange pendu”. Un ange pendu, un ángel colgado. Elena estuvo preguntándose el resto de su vida que quiso decir eso. Ella se refería siempre a la carta XII del tarot, “Le pendu”. El colgado es uno de los arcanos mayores, suele interpretarse como la carta del sacrificio, el calvario necesario para poder volver a nacer de nuevo, el giro de perspectiva, el dolor para el conocimiento, ¿pero, y el ángel?

Elena tomó el tren de vuelta antes que Graves, que le despidió desde el andén. Venecia quedó atrás, un borrón en el horizonte, y cuando el tren ya había abandonado las fronteras de la ciudad, ella se dio cuenta de que había ocurrido algo extraño en aquel viaje. Era como si acabara de despertar de un encantamiento. Llegó a Barcelona unos días después, y al repasar las fotografías que había tomado de la ciudad, confrontó un nuevo misterio: la cara de Christopher Graves no aparecía en ninguna foto. En todas las instantáneas aparecía empañado, un borrón en lugar de rostro. Las fotografías son un segundo congelado, evidencias de un universo que ya no existe, captado un instante antes de deshacerse para siempre. Pero aquel misterioso viajero no se había dejado capturar, como resistiéndose a ser recordado, como si temiera permanecer congelado en un marco de papel.

Es por eso que se me hiela la sangre al mirar otra vez una de las fotografías que he traído conmigo. En ella aparece mi amiga hace treinta años, acompañada de un hombre alto con barba corta y una camisa blanca. Pero su rostro ya no está borroso como lo recordaba, sino perfectamente definido. Es como si la fotografía se hubiese reconstruido en mi camino hacia el lugar donde fue tomada hace tiempo. La mirada de Graves está inmóvil, pero posee un destello vivo que parece estar ocurriendo en el presente, como si me estuviera mirando ahora mismo desde el otro lado de una ventana. Detrás de ellos está el Café Mahler, que todavía sigue abierto tres décadas después. Yo me encuentro en el lugar donde había estado el fotógrafo, con la foto en mi mano extendida hacia la fachada del edificio, intentando poner un parche de pasado sobre el presente, haciendo coincidir las cornisas y los marcos de las ventanas con los de la fotografía.

El restaurante, por dentro, no parece poseer ningún aura extraordinaria, aunque sin duda alguna se nota la patina del tiempo en sus muros de color blanco agrio, y un gusto muy tradicional, con sillas oscuras y mesas con viejos manteles; un suelo de baldosas marrones que deben haber pisado miles de botas distintas desde aquel día en que Graves le habló a Elena del ángel colgado. Lo cierto es que mi mente siempre había recreado este espacio con una cierta fantasía pictórica que poco tiene que ver con la realidad, lo imaginaba con espejos antiguos y lámparas de araña. Pero me gusta más así, sencillo y discreto, sin el perifollo ostentoso del escenario de un cuento de hadas.

Pido una copa de vino. Quisiera tomar el menú entero pero mi presupuesto es bastante humilde, mi amiga se tendrá que conformar con un trago a su memoria, en lugar de tener todo el banquete. Mientras disfruto del tinto me pongo a leer el periódico que como de costumbre exhibe una sombría galería de números rojos y desastres naturales. Levanto la vista de las páginas, descubro a un hombre sentado en el taburete de al lado. Cuando me fijo en su rostro, siento como el corazón me da un vuelco. Es él, con una cerveza en la mano y un cigarrillo entre los dedos. Graves tiene una presencia extraña, un aura misteriosa que le hace parecer ajeno al resto del mundo material, transmite una sensación de levedad etérea imposible de explicar: no hay nada extraño que pueda percibir con los sentidos, pero es como si de algún modo supiera que no estoy ante un hombre corriente, sino ante algo distinto que ha adoptado el aspecto de un ser humano. Además, no ha envejecido ni un solo día desde el rostro de la fotografía, tiene la misma barba perfectamente recortada, la misma mirada vivaz, que se gira para clavarse en mí como un arpón. Rápidamente vuelvo a mirar las páginas del periódico, como si no nos hubiéramos visto. Hago ver que leo interesado, mientras mi mirada se desliza lentamente por el rostro bovino de un ministro italiano envuelto en un escándalo de orgías. Al cabo de un rato le oigo hablar con el camarero, paga su cerveza y luego deja caer unas monedas extra para pagar mi copa de vino. Sigo mirando al señor ministro, pero noto como sus ojos se clavan en mí.

- Gracias…gracias por invitarme a la copa.

- ¿Quieres otra?- Me sonríe amablemente.

- Sí, de hecho la necesito.

- ¿Llevas mucho rato esperando? Perdóname por llegar tarde, había mucha cola en el estanco.

- ¿Cómo me has encontrado?

- Yo no te he encontrado, eras tú el que me andaba buscando. Encantado de conocerte, Sergio. Ya sabes cómo me llamo-. Me tiende la mano, pero yo no le devuelvo el gesto, en su lugar me bebo de un trago mi copa de vino.

- ¿Cómo sabes mi nombre?

- Cómo te he encontrado, cómo sé tu nombre… sé cosas, Elena te habló de mí. ¿Esperabas algo distinto? – sigue con la mano extendida, le devuelvo el saludo con timidez.

- Perdona… supongo que puedes entender que esté un poco sorprendido.

- Sí, claro, tómate tu tiempo, respira, pilla la onda zen, todo eso-. Me ofrece un cigarrillo, yo lo acepto, lo enciendo rápidamente y me lo fumo en silencio. Pido otra copa.

- Supongo que no hace falta que te diga lo de Elena-. Le digo en voz baja.

-¿Ha muerto?

- Hace unos meses.

- Lo siento. Supuse que por eso estarías aquí.

- Ella siempre andaba explicando tu historia, si quieres que te diga la verdad, nunca me la creí. Tampoco importaba, vine aquí buscando lo que sabía que era una fantasía. Pero ahora estás frente a mí y no sé qué decirte.

- ¿Me parezco a cómo ella me describía?

- Yo te imaginaba más guapo. Con una nariz menos ganchuda.

- La gente suele recordarme con buenos ojos, es una de mis incontables cualidades.

- Dices que saber cosas está entre tus incontables cualidades. ¿Qué sabes de mí?

- Sé que prefieres fumar Lucky Strike al tabaco de liar, pero que rara vez te compras un paquete porque eres un tacaño. Sé que prefieres la poesía a la prosa, que guardas en el cajón de tu mesita de noche un Cristo, aunque no crees en Dios. Dices que prefieres a Mozart, pero tu réquiem favorito es el Preisner, sé que te gusta soñar que caminas por Venecia, y que justo después de despertarte, apuntas tus sueños para que no se te olviden. Pero te has olvidado de mí.

- ¿Me estás diciendo que nos conocimos antes, en un sueño?

- No, digo que me recordarías por haber apuntado tu sueño. Pero yo no soy ningún chamán o psiconauta que viaje por los sueños, lo mío es habitar realidades diferentes. En ocasiones uno piensa que sueña, pero en realidad está viviendo otra vida, otra posibilidad de la existencia.

- No es justo. Sabes demasiadas cosas sobre mí, y yo no sé nada sobre ti. Creo que tras haber viajado hasta aquí podrías contarme alguna cosa.

- Prefiero fumar Gitanes, aunque en esta ciudad no es fácil conseguirlos. Me gusta el café solo, los episodios antiguos de Dr. Who, cuando me aburro cojo poemas de autores del renacimiento y cambio los versos de orden para crear historias surrealistas. Soy un adicto al chocolate, me gustan los gatos y prefiero el vino blanco.

- Pero no me has dicho quién eres exactamente. O qué.

- Esa es una pregunta difícil de responder.

- Intenta darme una versión resumida.

- Soy Christopher Graves, el eterno pasajero de Venecia.

- ¿Qué significa eso?

- Significa que existo sólo en esta ciudad. Esta ciudad es a la vez mi hogar y mi prisión, mi bendición y mi condena es estar para siempre aquí, existir solamente dentro de estas fronteras.

- No lo entiendo, ¿estás encerrado aquí? ¿Qué te impide salir?

- ¿Has visto las fotos del viaje de Elena?

- Sí, de hecho llevo una aquí.

- En todos los vídeos y fotografías ocurre lo mismo, ¿imaginas qué puede ocurrir si salgo? Sólo puedo existir aquí. No soy el único, hay muchos como yo, tanto en esta ciudad como en muchas otras.

- ¿Entonces eres un fantasma? ¿Una especie de vampiro? ¿Un ángel?

- No intentes catalogarme dentro de las criaturas de la fantasía humana. Soy otra cosa, de la que no hablan tus historias, y a la vez soy también humano, tanto como tú.

- Excepto que tú no envejeces.

- Estoy restringido en este espacio, ¿no es justo que eso me de ciertas ventajas sobre el tiempo?

- Ventaja sobre el tiempo…¿puedo preguntarte tu edad, si no es indiscreción? ¿Un siglo? ¿Dos?

- No, Sergio, mi vida no se mide en años, ni en días, ni en siglos. Esta sucesión de causas y de efectos que usas para entender el tiempo no existe para mí. Yo no distingo futuro y pasado, todo existe a la vez en el presente.

- No entiendo lo que estás diciendo.

- Es complicado de explicar. Si me permites, te invito a comer y hablamos.

- Espero que puedas pagarlo con dinero de este siglo. Usamos euros, por ahora, ¿se derrumba la Unión Europea en el futuro?

- Sí, claro; al final todo se derrumba, Roma, el imperio Austro-Húngaro, Europa…no me preguntes lo evidente.

Graves habla con tono pausado e intentando hacerse entender lo mejor posible, se explica con complejas y hermosas metáforas cuyo sentido entiendo a duras penas. Mientras le escucho saboreo un plato de espagueti con setas. Las setas le dan a la pasta un sabor áspero desagradable, suavizado con salsa de vino blanco. Apenas mastico, el hambre me obliga a tragar rápido, mientras mi mente intenta descifrar las palabras de Graves. Me habla de Nietzsche y el eterno retorno, de como todo lo que existe en el universo se transforma eternamente repitiendo todas las formas posibles, y así es como existen y existirán infinitos universos de posibilidades. Para él todo ocurre al mismo tiempo, y aquello que separa la causa del efecto, el futuro del pasado, es sólo un error de la percepción humana. Todo es presente y ocurre a la vez, y saber esto le ha permitido existir en otro tiempo, en otra percepción totalmente ajena a la de los hombres comunes. Por mi parte, me da la impresión de que estoy hablando con un loco, pero asiento con incredulidad mientras espero al segundo plato.

Pero entonces ocurre algo inexplicable. Graves alza la mirada y sonríe a alguien detrás de mi, yo no necesito darme la vuelta para saber de quién se trata. Recuerdo bien la voz de Elena, pero suena mucho más clara, sin el rastro quebradizo que dejarían en su garganta miles de paquetes de Ducados. Ella se sienta en un lado de la mesa, me sonríe y se presenta, como si no me hubiera visto nunca. Lo cierto es que yo nunca la había visto así, joven, antes de tener a sus hijos. No hay en su rostro rastro de todas aquellas marcas que los años le dejarían en la cara, y su cabello es de un castaño brillante, nada parecido al gris que recuerdo. Pero todavía se agarra el mechón de pelo y se lo enreda en torno al dedo, un gesto familiar que todavía acompaña esa mirada encendida e inteligente.

Me presento con amabilidad, evidentemente ella no sabe nada de mí, todavía faltan más de cinco años para mi nacimiento. La Elena que tengo delante ha salido de otro mundo y otro tiempo que yo jamás he conocido; pero igual que yo es una viajera por Venecia. La conversación es grata durante el segundo plato, mientras hablamos sobre el buen día que hace, la vida del emperador Adriano y el arte japonés del arreglo floral. Cuando llega el postre- esa famosa tarta de chocolate- la conversación apenas se arrastra y aprovecho un silencio para dirigir la charla hacia otro cauce.

- Cafe Mahler. Me gusta como suena, hace poco he vuelto a escuchar mucho a Mahler. “Ser langsam”, de la tercera sinfonía. Una amiga falleció hace poco, la recuerdo escuchando esa melodía. La verdad es que no entiendo la letra, pero a mi me suena a elegía.

- Lo siento por tu pérdida-. Me dice Elena, cumpliendo con el convencionalismo.

- Me pregunto que hay después…después de la muerte, quiero decir. Hace un rato Christopher me estaba intentando convencer de que no existía realmente, que la muerte es un estado transitorio del que todos volvemos por virtud de un eterno retorno, de un universo que muere y renace para siempre.

- Me gusta imaginarme algo más espiritual-. Dice Elena- Una especie de sueño del que nunca se despierta, pero la verdad es que no tengo ni idea. Ninguno de nosotros puede saberlo, ¿no? Esa es la gracia de estar vivos, esa incertidumbre. Pero yo no puedo creer en eso de regresar eternamente, me haría vivir con miedo, sin poder arriesgarme nunca, consciente de que todo lo que me hiera me seguirá doliendo para siempre.

- Entonces imagina que regresas infinitas veces, en infinitos universos, donde toda opción posible se puede concebir. No es una idea tan descabellada, incluso algunos científicos se la plantean como posible-. Graves deja caer su piedra metafísica.

- Bueno, a mí me sucedió algo…una historia…con mi bisabuela-. Elena hace una de sus típicas pausas mientras entorna los ojos recordando el rostro de su antepasada- Ella era italiana, de Florencia, se sabía de memoria la Divina Comedia. La había leído una y otra vez, podía recitar perfectamente cada verso. Evidentemente, también creía en la vida después de la muerte, no sé si en cielos, purgatorios y paraísos, pero ella estaba convencida de que había algo después. Nos prometió que cuando muriera haría todo lo posible por ponerse en contacto con nosotros. Muchos años después de su muerte, me encontraba traduciendo una novela, en ella había un verso de la Divina Comedia, pero sacado fuera de contexto. Para poder traducirlo bien, necesitaba encontrar la fuente, y pensé en mi abuela, que me podría haber dado de memoria el número de la página. Fui expresamente a coger su ejemplar, una edición decimonónica con ilustraciones de Doré, magnífica. El libro que había leído ella una y otra vez, con sus páginas amarillentas…

- Entonces sostuviste el libro entre tus manos, invocaste el nombre de tu bisabuela, abriste el libro al azar y de todas las páginas, fuiste a acertar justamente la que contenía la cita-. Completo la historia de Elena, ya me la había contado antes, claro que ella no lo sabía.

- Sí…eso es exactamente lo que ocurrió. ¿Cómo sabes eso? ¿Te ha pasado algo parecido?- Elena enciende un cigarrillo, parece muy tranquila a pesar de mi predicción.

- Lo cierto es que sé muchas cosas sobre ti. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y sé lo que tú eres.

- ¿Qué soy?

- Un ange pendu-. Lo digo sin pensar. Mi amiga se me queda mirando extrañada, no comprende lo que acabo de decir, y yo tampoco. Se hace un silencio enorme entre nosotros, un silencio que parece dispuesto a perpetuarse.

- ¿Pido un café?- Graves quiebra el gran silencio de un hachazo.

- Por favor.

- Yo no, gracias-. Dice Elena.- Voy al lavabo, ahora vuelvo.

- Te esperamos-. Ella se levanta y se va.

- ¿Qué ha querido decir eso?- Graves me mira extrañado.

- ¿Cómo? Un ange pendu. Es lo que le dijiste tú cuando os encontrasteis en este mismo restaurante.

- No recuerdo haberle dicho nunca eso. Pero me gusta como suena, ¿así es como lo explicó ella?

- Sí, exactamente así. Un ange pendu. Ella siempre decía que tenía algo que ver con el tarot, ya sabes, la carta del colgado.

- Un ángel que se sacrifica. Un ángel suspendido al revés, con el tobillo atado a la rama de un árbol.- Graves alza su taza de café, pero la falta de pulso hace que derrame un poco sobre el mantel, dejando una pequeña mancha que cubre con la servilleta.

- En realidad sí se parece a ella, ahora que lo pienso. Describe bien a la persona que conocí, describe también cómo murió. Un ángel sacrificado. No es una historia con final feliz. La vida nunca es una historia con final feliz, eso es privilegio solamente de los cuentos y la fantasía-. Graves no me contesta, se limita a ofrecerme un cigarrillo que acepto. Pasa un rato-. Elena no vuelve-. Pienso en voz alta.

Me pongo en pie rápidamente, dejo mi café a la mitad y doy la última calada al cigarrillo antes de aplastarlo contra el vientre de cristal del cenicero. Mientras camino hacia el lavabo, me vuelven imágenes del último día de su vida, bajo la luz cálida de septiembre, pronunciando frases intermitentes con la fatiga que da el dolor. Aquella tarde, yo no sospechaba que alguien se podía morir de pena. Cuando al día siguiente su hija me llamó entre lágrimas, pasé un rato preguntándome qué podría haber hecho mejor, cómo hubiera sido posible poner cerco a su ansiedad y su tristeza. Todos nos lo preguntamos. Pero sabemos que el pasado ha quedado atrás, que no tiene sentido culparse, que al final uno sólo puede salvarse haciendo las paces y caminando adelante. Pero ahora tengo mi momento, mi breve parpadeo en el pasado.

Pero cuando llego al lavabo encuentro ambas puertas cerradas. Del baño de mujeres sale primero una anciana que vuelve a la mesa a tomar café con sus amigas. Poco después se abre la puerta del lavabo de hombres, veo al camarero que nos ha traído los platos. ¿Dónde está Elena? Me asomo a la cocina, no hay rastro de ella, pregunto, nadie la ha visto salir. La puerta de atrás da una de las sombrías callejuelas, un lado da a un pequeño canal y el otro a la plaza iluminada por el sol, pero no hay rastro de mi amiga. Cuando regreso a la mesa tampoco encuentro a Christopher Graves, parece que él también ha desaparecido, la factura está pagada con solamente un menú y una copa de vino, y tanto su taza como la mancha de café han desaparecido del mantel. No hay rastro de nadie salvo de mí en el Café Mahler.

Recojo mi maletín y salgo fuera, un tenue sol de primavera me ciega los ojos. Todo parece totalmente normal en la plaza, una pareja toma café, unos turistas miran un mapa…yo vuelvo a caminar por la ciudad, vagando sin rumbo por sus puentes y sus canales. En la foto Graves sigue sonriendo, pero el extraño calor de su mirada ha desaparecido, y la textura borrosa de sus ojos da cuenta de los años que tiene la foto. Pero me voy con la impresión de que volveré a encontrarle, tal vez ya no lo recuerde cuando ocurra, quizá sea en otro universo, después de sabe Dios cuántos millones de siglos, después de que Venecia se haya sumergido en el agua, detrás de milenios de pestes, guerras y monumentos alzados otra vez, Tiziano, Marco Polo, Casanova, eternamente recorriendo estas mismas calles, perdiéndose en las sombras de las puertas y las estatuas. Presiento la intuición de un tiempo inmenso, una dimensión cósmica más allá de nuestros ojos y nuestras mentes, donde el universo se destruye y se rehace constantemente, y la pequeña partícula de esta ciudad alzándose una vez y otra sobre el agua.

El sol se pone detrás de Murano mientras el vaporetto me lleva a mi albergue en el Lido. Las gaviotas vuelan en círculo contra un cielo de nubes desgarradas, a veces se posan sobre los amarres y las boyas mientras los turistas japoneses sacan fotos entusiasmados por la melancolía crepuscular del paisaje. La ciudad se aleja poco a poco, y todo lo que queda atrás es una sensación de irrealidad. Apuro el último cigarrillo sentado en el muelle, de mi maletín saco una libreta y trato de anotar con el máximo detalle mi conversación con mi amiga y con Graves. Apunto todo lo que puedo antes de que muera el día. Con cada palabra que escribo en mi libreta siento como si el mundo en torno a mí se derrumbase, segundo a segundo, la cruda realidad parece derretirse. Trazo frases con fiereza; a mi alrededor la aridez, el sufrimiento, el terror y la injusticia se convierten, por un instante, en partículas agitadas al azar en la frenética danza de galaxias y universos. La vida en la Tierra parece entonces minúscula, una cruel y hermosa insignificancia, tan pequeña como un hombre rezando frente al cielo, libre pero atemorizado. Pongo el punto final y cierro los ojos, respiro profundamente, el aire con olor a mar y gasóleo invade mis pulmones y devuelve a mi cuerpo la realidad. Cuando abro los ojos, el muelle del Lido vuelve a estar ahí, sólido y real, invadido por las sombras de la noche. Guardo mi libreta en el maletín, empiezo a mascar un chicle, vago por las aceras de camino al hotel, con el cansancio, el hambre y la pereza del que acaba de despertar de un largo sueño.

Ilustración de Genea