Graves

di Sergio Lifante

A Elena Guasch, in memoriam

«“Devi solo aprire quella porta e viaggiare nel tempo” (…) “Forse siamo in ritardo, oggi è il 34 dicembre e il primo dell’anno non è ancora arrivato.” “Ah sì, sì… ma anche Natale è arrivato il 27, qui a Venezia gli anni sono sempre un po’ più lunghi.”»

Hugo Pratt, Corto Maltese in Siberia.

«Il vasto mondo, un granello di polvere nello spazio. Tutta la scienza degli uomini: parole.»

Omar Khayyam, Rubaiyat.

Quest’anno sono tornato a Venezia. Non sono venuto per lasciarmi affascinare dalle bellezze raffigurate nelle cartoline, né per mangiare in una delle sue osterie. Ho trovato un piccolo albergo economico al Lido, faccio la spesa nei supermercati e seguo una dieta a base di panini, spendendo quel poco che ci si può permettere in questi tempi di miseria e corruzione. Questa non è l’Italia meravigliosa dei film americani, con i suoi olivi e gli orti pieni di pomodori e i bar con i tavolini all’aperto. Tutto il contrario. È per questo che mettersi in viaggio per andare dietro a una fantasia mi sembra tanto ingenuo e assurdo. Cerco il personaggio di un racconto, un individuo che probabilmente non è mai esistito. Non mi importa se la mia ricerca è irrazionale, sono arrivato qui seguendo un istinto, un impulso romantico e ingenuo che non posso reprimere. L’Italia di Monti non è il posto giusto per abbandonarsi alle fantasie, eppure sono qui per dare la caccia a un fantasma. Quando il vaporetto arriva al pontile Bacini, sento che i tempi decrepiti nei quali viviamo sono lontani, in un altro mondo. Venezia sembra non cambiare mai.

Mi ha sempre affascinato questa città e non per i monumenti che sono ritratti nelle copertine delle guide turistiche e delle riviste di storia. Per prima cosa voglio allontanarmi da piazza San Marco. I gruppi di turisti girano intorno alla basilica come mosche e quando passeggio da quelle parti mi sento invaso da migliaia di passi, dai colori chiassosi delle bancarelle di souvenir e dai violini del Caffè Florian. I grandi monumenti e la concentrazione di persone mi trasformano in una pulce impaurita che fugge per nascondersi in un angolo buio. La Venezia che amo si nasconde tra le calli del Ghetto Ebraico, tra i patii nascosti, gli ormeggi, i piccoli ponti. È facile perdere l’orientamento in questo labirinto di canali e quando uno perde la nozione dello spazio è facile perdere anche quella del tempo e immaginare di camminare per la stessa strada in un qualsiasi altro secolo, tra gli stessi passaggi, finestre, pareti. È allora che ci si può aspettare di incrociare dietro l’angolo Gustav o Tadzio o Shylock e, se la fortuna ci sorride, magari Corto Maltese, con il caban blu e la sigaretta tra i denti. Venezia quasi obbliga alla fantasia, ti mostra le sue vene aperte, le cicatrici del tempo sui muri.

Perdersi tra le strade di questa città è un piacere solitario e perfetto. A ogni passo mi permetto il lusso di riavvolgere la bobina del tempo; ricostruisco un passato mitologico e in un attimo riesco quasi a vedere i fantasmi di chi ha vissuto qui. Non devo sforzarmi molto per vestire i pescivendoli con abiti rinascimentali, immaginare odori acri, stoffe sudice, grandi personalità della storia che, come me, si saranno perdute nelle calli. A volte seguo l’ombra di Fortuny, carico di tele e tinte, altre devio per spiare il fantasma di Tiziano che si dirige verso un’osteria. Questa è la Venezia che amo, una città che non esiste, che costruisce sé stessa a ogni passo; una porta tra due mondi, eretta con pietra viva, che costantemente mi parla e mi interroga, mi spinge a cercare l’inizio di una storia dall’altro lato dello specchio.

Inizio passeggiando per i vicoli ombreggiati, mi trattengo a contemplare i muri screpolati, le vecchie persiane di legno dipinte di verde. So dove voglio andare, ma non ho fretta, preferisco distrarmi esaminando le piccole cose, i patii ombrosi, le cancellate di ferro, il lichene che si arrampica per le scale delle banchine. Accendo una sigaretta in memoria di Elena. Mi fermo a pensare a lei, mentre il fumo si dissolve contro il cielo azzurro primaverile.

Non è passato molto da quando è morta, posso ancora ricordarla nei dettagli. Ancora non sono spariti dalla mia memoria il timbro della sua voce, il gesto col quale accendeva la sigaretta, la secchezza della sua pelle, i suoi passi lenti per quell’appartamento piccolo e sporco; lo sguardo perso quando cercava di ricordare e ricostruire una storia, il modo in cui lasciava aperti i libri che traduceva, sopra un leggio – le pagine rette da clip – fogli e buste per lettere pieni di appunti e indirizzi, uno sull’altro, come foglie travolte da un uragano. Ciascuno dei piccoli dettagli che la definivano persiste, vivo, nella mia mente. E non mi pesa invocare il suo fantasma, immaginarlo mentre compie gesti esatti, mi guarda, diventa una presenza quasi reale. Non posso evitare di chiedermi per quanto tempo potrò continuare a farlo, quando la mia amica si trasformerà in un’immagine oscura, un ritratto vago della persona che è stata; so che il suo viso si dissolverà poco alla volta e alla fine non sarà nient’altro che un nome, una parola fragile.

Però mentre il suo ricordo continua a essere vivo e definito, sono venuto a Venezia a terminare la storia che lei aveva iniziato. È la mia piccola elegia, venire qui e trovare l’essere misterioso che diceva di aver conosciuto. Elena spiegava la storia sempre allo stesso modo, l’aveva raccontata centinaia di volte e pensava di raccontarla cento volte ancora. Infilava nella narrazione delle pause misteriose, sussurri, regalava alla storia una luminosità abbagliante, di cui il mio racconto è solo l’ombra. Il racconto iniziava gli ultimi giorni del dicembre del 1979, nella stazione ferroviaria di Santa Lucia, sotto un garbuglio di cavi sospesi e finestre di vetro. Era arrivata in città tre giorni prima del previsto e l’hotel nel quale sperava di alloggiare non aveva stanze libere. Cercando nei centri di informazione una guida che le riuscisse a trovare una camera, si intrattenne conversando con un turista americano. «Pulito» era la parola che usava per descriverlo. Barba curata, ben vestito, alto e dai modi gentili. Il suo nome era Christopher Graves. Era arrivato a Venezia da pochi minuti e cercava una mappa che gli permettesse di orientarsi per raggiungere l’hotel. I due viaggiatori camminarono attraverso il labirinto di canali; siccome nessuno dei due conosceva la lingua dell’altro, parlavano francese. Non c’era, in apparenza, niente di insolito in quell’americano discreto, tuttavia la sua presenza produceva nella mia amica una strana sensazione. Aveva l’impressione che quell’uomo che aveva appena conosciuto fosse un amico d’infanzia, qualcuno con cui si poteva conversare con sincerità e disinvoltura. Probabilmente per quello, quando l’americano le offrì la possibilità di alloggiare nella sua stanza d’hotel, lei accettò. È evidente che ebbe qualche dubbio passeggero riguardo alle intenzioni di quel turista gentile, ma disattendendo i consigli dei quotidiani e dei telegiornali, decise di seguirlo.

La stanza d’hotel era uno di quegli ambienti coi soffitti alti e la decorazione sovraccarica che sarebbero del tutto intollerabili in un’altra città, con i suoi mobili spettacolari da palazzo, il letto con la testiera dalle sommità dorate e le tende terribilmente pacchiane che incorniciavano la vista del canale. Offrì a Elena il gigantesco letto e con le sedie della stanza disegnò un paravento per delimitare il suo spazio, un divano grazioso, più decorativo che pratico, sul quale dormiva di notte. Arrivati a quel punto, simili gesti di gentilezza sarebbero sembrati strani, tuttavia non la inquietarono affatto. Nessuna delle cose che le stavano capitando le sembrò strana al momento, come se all’improvviso l’incredibile risultasse ordinario, allo stesso modo in cui nei sogni ci si abitua a volare o a leggere libri dalle pagine bianche. Accettò come assolutamente normale il fatto che Christopher sembrasse non dormire mai, né producesse alcun suono; né il rumore della doccia, né la porta del bagno. Sembrava capace di sparire ogni volta che lei smetteva di guardarlo.

Passeggiarono per Venezia per giorni. In questa parte Elena sapeva omettere i dettagli, dato che a nessuna interessava se avessero visitato prima Ponte Vecchio o il Palazzo Ducale. Non importava neanche il fatto che avessero trascorso Capodanno nella città, e qualsiasi aneddoto riferito al celebrare l’inizio degli anni ‘80 in un luogo in cui c’era appena traccia del ventesimo secolo rimarrà per sempre nell’oblio. Quello che importava era una breve conversazione dopo un insignificante pranzo in un ristorante del Ghetto. Stavano mangiando un pan di Spagna al cioccolato con sciroppo di fragole, leggermente caldo, uno di quei dessert che si gustano lentamente. Lei disse che era delizioso e il misterioso americano non esitò a puntualizzare che preferiva le torte di Elena. «Quella torta con i biscotti che ti piace cucinare quando ti avanza tempo la domenica pomeriggio. È molto meglio di questo dolce.»

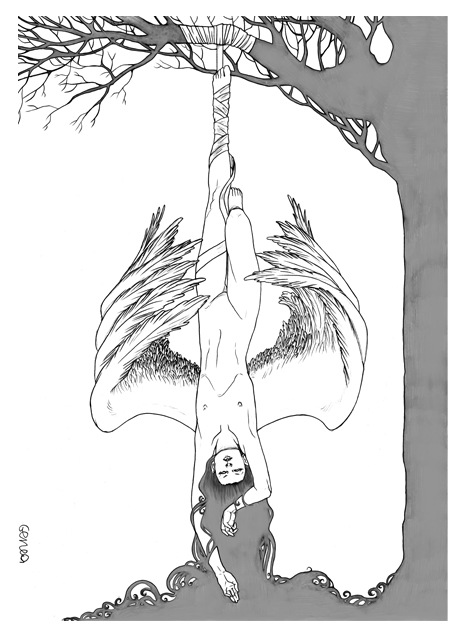

La natura di Elena era umile e non faceva parte del suo carattere vantarsi delle sue abilità, né di quelle letterarie né delle culinarie, le sue due grandi passioni. Chiese a Graves come faceva a conoscere la sua torta con i biscotti; la risposta fu chiara, «Io so tutto di te. Ci conosciamo da molto tempo. E so cosa sei, un angelo pendu». Un angelo pendu, un angelo impiccato. Elena si domandò per il resto della sua vita cosa volesse dire. Faceva sempre riferimento alla carta XII dei tarocchi. L’impiccato è uno dei principali arcani, e si interpreta solitamente come la carta del sacrificio, il calvario necessario per nascere di nuovo, il cambio di prospettiva, il dolore per la conoscenza. Però l’angelo?

Elena prese il treno di ritorno prima di Graves, che l’accompagnò al binario. Venezia rimase indietro e quando il treno aveva già lasciato i confini della città, lei si rese conto del fatto che in quei giorni erano successe delle cose strane. Era come se si fosse appena risvegliata da un incantesimo. Arrivò a Barcellona qualche giorno più tardi e riguardando le foto che aveva scattato si trovò di fronte a un nuovo mistero: la faccia di Christopher Graves non compariva in nessuna delle fotografie. In tutte le istantanee era sfuocata, una macchia al posto del viso. Le fotografie sono un secondo congelato, evidenze di un universo che non esiste più, catturato un istante prima di scomparire per sempre. Ma quel misterioso viaggiatore non si era lasciato catturare, come se volesse evitare di essere ricordato, come se temesse di rimanere congelato in una cornice di carta.

È per questo che mi si gela il sangue guardando di nuovo una delle fotografie che mi sono portato dietro. C’è la mia amica trent’anni fa, accompagnata da un uomo alto con la barba corta e una camicia bianca. Ma il suo viso non è sfuocato come lo ricordavo, al contrario, è perfettamente definito. È come se la fotografia si fosse ricostruita durante il percorso verso il luogo dove fu scattata tanto tempo fa. Lo sguardo di Graves è immobile, ma possiede un bagliore vivo che sembra appartenere al presente, come se stesse guardando proprio ora dall’altra parte di una finestra. Dietro di loro il Caffè Mahler, che tre decenni dopo è ancora aperto. Io sono nel punto esatto dove si trovava il fotografo, con la foto nella mia mano aperta in direzione della facciata dell’edificio, cercando di sovrapporre un ritaglio del passato al presente, facendo coincidere la cornice della finestra con quella della fotografia.

Il ristorante, dentro, non sembra possedere alcuna aura straordinaria, anche se senza alcun dubbio si notano la patina del tempo sui suoi muri bianco acido e un gusto molto tradizionale nelle sedie scure e nei tavoli coperti da vecchie tovaglie; inoltre c’è un pavimento di mattonelle marroni che migliaia di stivali devono aver calpestato da quel giorno in cui Graves parlò a Elena dell’angelo impiccato. Quello che è sicuro è che la mia mente aveva sempre ricreato questo spazio con una certa fantasia pittorica che ha poco a che vedere con la realtà, lo immaginavo con specchi antichi e lampadari a gocce di cristallo. Però mi piace di più così, semplice e discreto, senza i fronzoli sfarzosi della scena di un racconto di fate.

Chiedo del vino. Vorrei prendere il menù completo ma il mio budget è abbastanza ridotto, la mia amica si dovrà accontentare di un bicchiere in suo ricordo, invece dell’intero banchetto. Mentre gusto il vino rosso mi metto a leggere il giornale che, come d’abitudine, esibisce una spaventosa galleria di bilanci in rosso e disastri naturali. Sollevo lo sguardo dalle pagine, scopro un uomo seduto sullo sgabello di fianco. Quando mi soffermo sul suo volto, sento una stretta al cuore. È lui, con una birra in mano e una sigaretta tra le dita. Graves possiede una presenza strana, un’aura misteriosa che lo fa apparire estraneo al resto del mondo materiale, trasmette una sensazione di lievità eterea impossibile da spiegare. Non c’è nulla di strano che possa percepire con i sensi, ma è come se in qualche modo sapessi di non essere di fronte a un uomo, ma piuttosto di fronte a un qualcosa che ha assunto la forma di un essere umano. Oltretutto, non è invecchiato nemmeno di un giorno rispetto al volto della fotografia, ha la stessa barba curata alla perfezione, lo stesso sguardo vivace che si sposta per fissarsi su di me come un arpione. Rapidamente torno a guardare le pagine del giornale, come se non ci fossimo visti. Mi mostro interessato, mentre il mio sguardo scivola lentamente sul volto bovino di un ministro italiano coinvolto in uno scandalo di orge. Dopo un po’ lo sento parlare con il cameriere, paga la sua birra e poi lascia cadere altre monete per pagare il mio bicchiere di vino. Continuo a guardare il signor ministro, ma noto soltanto come i suoi occhi si fissano su di me.

«Grazie… grazie per il vino.»

«Ti va un altro bicchiere?»

«Sì, ne avrei proprio bisogno.»

«È da molto che aspetti? Scusa se sono arrivato tardi, c’era fila dal tabaccaio.»

«Come mi hai trovato?»

«Non ti ho trovato io, eri tu che mi stavi cercando. È un piacere conoscerti, Sergio. Sai già come mi chiamo.» Mi tende la mano, ma io non ricambio il gesto e invece bevo un sorso dal mio bicchiere di vino.

«Come fai a conoscere il mio nome?»

«Come ti ho trovato, come conosco il tuo nome… so certe cose, Elena ti aveva parlato di me. Ti aspettavi qualcosa di diverso?» Ha ancora la mano tesa, gli restituisco il saluto con timidezza.

«Scusa… immagino che tu possa capire che sono un po’ sorpreso.»

«Sì, certo, prenditi il tuo tempo, respira, afferra l’onda zen, fai pure.» Mi offre una sigaretta, io l’accetto, l’accendo rapidamente e la fumo in silenzio. Chiedo un altro bicchiere.

«Immagino che non ci sia bisogno che ti dica di Elena.» Lo dico a voce bassa.

«È morta?»

«Da qualche mese.»

«Mi dispiace. Avevo immaginato che fossi qui per questo.»

«Lei raccontava sempre la tua storia, ma se devo dirti la verità non ci avevo mai creduto. Ma non mi importava, ero venuto qui per cercare quella che credevo fosse una fantasia. Però ora sei davanti a me e non so cosa dirti.»

«Sono come mi descriveva lei?»

«Io ti immaginavo più bello, con il naso meno adunco.»

«La gente di solito ha un buon ricordo di me, è una delle mie innumerevoli qualità.»

«Dici che sapere le cose è un’altra delle tue innumerevoli qualità. Cosa sai di me?»

«So che preferisci le Lucky Strike al tabacco, ma che ne compri raramente un pacchetto perché sei taccagno. So che preferisci la poesia alla prosa, che conservi nel cassetto del tuo comodino un crocifisso, anche se non credi in Dio. Dici di amare Mozart, ma il tuo requiem favorito è quello di Preisner, so che ti piace sognare di camminare per Venezia e che appena ti svegli prendi appunti sui tuoi sogni per non scordarteli. Però ti sei dimenticato di me.»

«Mi stai dicendo che ci siamo conosciuti prima, in sogno?»

«No, sto dicendo che in quel caso, grazie ai tuoi appunti, ti ricorderesti di me. Ma io non sono uno sciamano o uno psiconauta che viaggia attraverso i sogni, io abito realtà differenti. A volte si pensa di sognare, ma in realtà si sta vivendo un’altra vita, un’altra possibilità dell’esistenza.»

«Non è giusto, sai troppe cose su di me e io non so niente su di te. Sono venuto fino a qui, potresti raccontarmi qualcosa.»

«Mi piace fumare Gitanes, anche se in questa città non è facile trovarle. Mi piace il caffè nero, i vecchi episodi del Doctor Who, quando mi annoio prendo poemi di autori del Rinascimento e cambio l’ordine dei versi per creare storie surrealiste. Sono dipendente dal cioccolato, mi piacciono i gatti e il vino bianco.»

«Ma non mi hai detto chi, o cosa, sei esattamente.»

«È una domanda alla quale è difficile rispondere.»

«Prova a darmene una versione concisa.»

«Sono Cristopher Graves, l’eterno viaggiatore di Venezia.»

«Cosa significa?»

«Significa che esisto solo in questa città. Questa città è la mia casa e la mia prigione, la mia benedizione, e la mia condanna è stare qui per sempre, esistere solamente all’interno di questi confini.»

«Non capisco. Sei rinchiuso qui? Chi ti impedisce di andartene?»

«Hai visto le foto del viaggio di Elena?»

«Sì, ne ho una proprio qui.»

«A tutti i video e le foto capita lo stesso. Immagina cosa può succedere se me ne vado da Venezia. Posso esistere solo qui. Non sono l’unico, ce ne sono molti come me, sia in questa città che in altre.»

«Allora sei un fantasma, una specie di vampiro, un angelo?»

«Non cercare di catalogarmi tra le figure fantastiche che conosci. Sono un’altra cosa, della quale non parlano le tue storie, e allo stesso tempo sono umano, tanto quanto lo sei tu.»

«A parte il fatto che non invecchi.»

«Sono confinato in questo spazio, non è giusto che abbia certi vantaggi per quel che riguarda il tempo?»

«Vantaggi per quel che riguarda il tempo… Posso chiederti la tua età, se non sono indiscreto? Un secolo? Due?»

«No Sergio, la mia vita non si misura in anni, né in giorni, né in secoli. Questa successione di cause ed effetti che usi per capire il tempo non esiste per me. Io non faccio distinzione tra futuro e passato, tutto esiste insieme nel presente.»

«Non capisco.»

«È complicato da spiegare. Se permetti, ti invito a pranzo e parliamo.»

«Spero che tu possa pagarlo con soldi di questo secolo. Usiamo gli euro, per ora. Crollerà l’Unione Europea nel futuro?»

«Sì, certo: alla fine tutto crolla, Roma, l’Impero Austro-Ungarico, l’Europa… Non chiedermi quello che è evidente.»

Graves parla con tono tranquillo e cercando di spiegarsi il meglio possibile, usa metafore complesse ed eleganti di cui capisco il senso a fatica. Mentre lo ascolto assaporo un piatto di spaghetti con i funghi. I funghi danno alla pasta un sapore sgradevole mitigato da una salsa al vino bianco. Appena mastico, la fame mi costringe a ingoiare rapidamente, mentre la mia mente cerca di decifrare le parole di Graves. Mi parla di Nietzsche e dell’eterno ritorno, di come tutto quello che esiste nell’universo si trasforma eternamente ripetendo tutte le forme possibili, ed è così che esistono ed esisteranno infiniti universi di possibilità. Per lui tutto succede contemporaneamente e quello che separa la causa dall’effetto, il futuro dal passato, è solo un errore della percezione umana. Tutto è presente e accade insieme e sapere questo gli ha permesso di esistere in un altro tempo, in un’altra percezione totalmente estranea a quella degli uomini comuni. Per quel che mi riguarda, ho l’impressione di parlare con un pazzo, ma mentre aspetto il secondo annuisco con incredulità.

E allora succede qualcosa di inspiegabile. Graves solleva lo sguardo e sorride a qualcuno dietro di me, io non ho bisogno di girarmi per sapere di chi si tratta. Ricordo bene la voce di Elena, ma risuona molto più chiara, senza la traccia debole che avrebbero lasciato nella sua gola migliaia di pacchetti di Ducados. Lei si siede a un lato del tavolo, mi sorride e si presenta, come se non mi avesse mai visto. Quello che è certo è che io non l’avevo mai vista così, giovane, prima che diventasse madre. Sul suo viso non c’è traccia di tutti quei segni che gli anni le avrebbero lasciato, e i suoi capelli sono di un castano brillante, per niente simile al grigio che ricordo. Ma come sempre si prende un ciuffo di capelli e lo avvolge attorno al dito, un gesto familiare che accompagna lo sguardo acceso e intelligente.

Mi presento con discrezione, evidentemente lei non sa nulla di me, mancano ancora cinque anni alla mia nascita. La Elena che ho davanti è venuta fuori da un altro mondo e da un altro tempo che io non ho mai conosciuto; ma come me è una viaggiatrice a Venezia. La conversazione è piacevole mentre mangio il secondo, mentre parliamo di quanto è bella la giornata, della vita dell’imperatore Adriano e dell’arte giapponese della decorazione floreale. Quando arriva il dessert – quella famosa torta al cioccolato – la conversazione si trascina a malapena e approfitto del silenzio per indirizzare la chiacchierata verso un altro argomento.

«Café Mahler. Mi piace come suona, da poco ho ripreso ad ascoltare Mahler. Ser langsam dalla terza sinfonia. Un’amica è morta di recente e la ricordo ascoltando questa melodia. Non capisco il testo, però mi sembra un’elegia.»

«Mi dispiace per la tua perdita.» Mi dice Elena, adattandosi alle convenzioni.

«Mi chiedo cosa ci sia dopo… dopo la morte, voglio dire. Poco fa Christopher mi stava cercando di convincere che non esiste davvero, che la morte è uno stato transitorio dal quale tutti torniamo in virtù di un eterno ritorno, di un universo che muore e rinasce di continuo.»

«Mi piace immaginare qualcosa di più spirituale.» Dice Elena. «Una specie di sogno dal quale non ci si sveglia mai, ma la verità è che non ne ho proprio idea. Nessuno di noi può saperlo, no? Questo è il bello di essere vivi, questa incertezza. Ma non posso credere nell’eterno ritorno, mi farebbe vivere con paura, senza poter rischiare mai, cosciente che tutto quello che mi ferisce una volta continuerà a ferirmi per sempre.»

«Allora immagina di tornare infinite volte, in infiniti universi, dove si possono concepire tutte le opzioni possibili. Non è un’idea tanto folle, perfino alcuni scienziati la prospettano come possibile.» Graves lascia cadere il suo sasso metafisico.

«A me è successo qualcosa… una storia… con la mia bisnonna.» Elena fa una delle sue tipiche pause mentre socchiude gli occhi ricordando il volto della sua antenata. «Lei era italiana, di Firenze, conosceva a memoria la Divina Commedia. L’aveva letta molte volte, poteva recitare alla perfezione ogni verso. Evidentemente, credeva nella vita dopo la morte, non so se nell’inferno, nel purgatorio e nel paradiso, però era convinta che ci fosse qualcosa dopo. Ci aveva promesso che quando sarebbe morta avrebbe fatto tutto il possibile per mettersi in contatto con noi. Molti anni dopo la sua morte stavo traducendo un romanzo, all’interno c’era un verso della Divina Commedia, ma fuori contesto. Per poterlo tradurre bene, avevo bisogno di trovare la fonte e ho pensato alla mia bisnonna, che avrebbe potuto dirmi al volo il numero della pagina. Sono andata appositamente a prendere la sua copia, un’edizione del diciannovesimo secolo con illustrazioni di Doré, magnifica. Il libro che lei aveva letto e riletto, con le sue pagine giallognole…»

«Allora hai tenuto il libro tra le mani, hai invocato il nome della tua bisnonna, hai aperto il libro a caso e tra tutte le pagine hai beccato proprio quella che conteneva la citazione.»

Completo la storia di Elena, me l’aveva già raccontata, naturalmente lei non lo sa.

«Sì… è proprio andata così. Come fai a saperlo? Ti è successo qualcosa di simile?»

Elena accende una sigaretta, sembra molto tranquilla nonostante la mia previsione.

«La verità è che so molte cose su di te. Ci conosciamo da molto tempo. E so cosa sei.»

«Cosa sono?»

«Un ange pendu». Lo dico senza pensare. La mia amica mi guarda stranita, non capisce quello che sto dicendo, nemmeno io lo capisco. Tra di noi cala un silenzio enorme, un silenzio che sembra destinato a durare in eterno.

«Chiedo il caffè?» Graves rompe il silenzio con un colpo d’ascia.

«Per favore.»

«Io no, grazie.» Dice Elena. «Vado in bagno, ora torno.»

«Ti aspettiamo.» Si alza e se ne va.

«Cosa volevi dire?» Graves mi guarda stranito.

«Come? Un ange pendu. È quello che avevi detto quando vi eravate incontrati in questo ristorante.»

«Non ricordo di averle mai detto una cosa del genere. Ma mi piace come suona. È così che te l’aveva spiegato lei?»

«Sì, esattamente così. Un ange pendu. Lei diceva sempre che aveva qualcosa a che fare con i tarocchi, sai, la carta dell’impiccato.»

«Un angelo che si sacrifica. Un angelo appeso al contrario, con la caviglia legata al ramo di un albero.» Graves solleva la sua tazza di caffè, ma la mollezza del polso gliene fa rovesciare un po’ sulla tovaglia, lasciando una piccola macchia che copre con il tovagliolo.

«In realtà le assomiglia davvero, ora che ci penso. Descrive bene la persona che ho conosciuto, descrive anche come è morta. Un angelo sacrificato. Non è una storia con un finale felice. La vita non è mai una storia con un finale felice, quello è un privilegio dei racconti e della fantasia.» Graves non mi risponde, si limita a offrirmi una sigaretta che accetto. Passa un po’ di tempo. «Elena non torna.» Penso a voce alta.

Mi alzo rapidamente, lascio il caffè a metà e faccio l’ultimo tiro di sigaretta prima di schiacciarla contro il fondo di vetro del posacenere. Mentre cammino verso il bagno, mi tornano alla mente delle immagini del suo ultimo giorno di vita, sotto la luce calda di settembre, mentre pronuncia frasi intermittenti con la fatica che provoca il dolore. Quel pomeriggio non sospettavo che qualcuno potesse morire per il dispiacere. Quando il giorno seguente sua figlia mi chiamò in lacrime, per un po’ pensai a cosa avrei potuto fare meglio, a come sarebbe stato possibile porre freno alla sua ansia e alla sua tristezza. Tutti ce lo chiediamo. Ma sappiamo che il passato è rimasto indietro, che non ha senso incolparsi, che alla fine ci si può salvare solo facendo pace con stessi e andando avanti. Però adesso mi viene concessa un’opportunità, un’occhiata fugace al passato.

Ma quando arrivo alla toilette trovo entrambe le porte chiuse. Prima dal bagno delle donne esce un’anziana che torna al suo tavolo per prendere il caffè con le amiche. Poco più tardi si apre la porta del bagno degli uomini, vedo il cameriere che ci ha servito. Dov’è Elena? Mi affaccio in cucina, non c’è traccia di lei, chiedo, nessuno l’ha vista uscire. La porta sul retro dà su una delle stradine ombreggiate, da una parte si arriva a un piccolo canale, dall’altra a una piazza illuminata dal sole, ma non c’è traccia della mia amica. Quando torno al tavolo non trovo nemmeno Christopher Graves, sembra che anche lui sia scomparso, sul conto già pagato sono segnati solo un menù del giorno e un bicchiere di vino e sia la sua tazza che la macchia di caffè sono scomparse dalla tovaglia. Non c’è traccia di nessuno all’infuori di me nel caffè Mahler.

Prendo la mia borsa ed esco fuori, un pallido sole primaverile mi acceca. Tutto sembra assolutamente normale nella piazza, una coppia prende un caffè, dei turisti guardano una cartina… io torno a camminare per la città, vagando senza destinazione per i ponti e i canali. Nella foto Graves continua a sorridere, ma lo strano calore del suo sguardo è scomparso e la testura appannata dei suoi occhi testimonia gli anni che ha la foto. Ma me ne vado con l’impressione che lo incontrerò di nuovo, forse non mi ricorderò di lui quando succederà, magari sarà in un altro universo, dopo Dio sa quanti milioni di secoli, dopo che Venezia sarà stata sommersa dall’acqua, dopo millenni di pesti, guerre e monumenti tirati su un’altra volta, dopo che Tiziano, Marco Polo e Casanova avranno percorso in eterno queste stesse strade e si saranno persi all’ombra delle porte e delle statue. Percepisco l’esistenza di un tempo immenso, una dimensione cosmica al di là dei nostri occhi e delle nostre menti, dove l’universo si distrugge e si ricostruisce costantemente, e la piccola particella di questa città che torna a erigersi sull’acqua.

Il sole scende dietro Murano mentre il vaporetto mi porta al mio albergo al Lido. Le colombe volano in circolo contro un cielo di nuvole lacerate, a volte si posano sulle amarre e sulle boe mentre i turisti giapponesi scattano foto, entusiasti per la malinconia crepuscolare del paesaggio. La città si allontana poco a poco e tutto quello che rimane alle mie spalle è una sensazione di irrealtà. Finisco la mia ultima sigaretta seduto sulla banchina, dalla mia borsa tiro fuori un bloc-notes e cerco di riportare con la massima accuratezza la conversazione con la mia amica e Graves. Appunto tutto quello che posso prima che muoia il giorno. A ogni parola che scrivo sul bloc-notes mi sento come se il mondo precipitasse. Secondo dopo secondo, la cruda realtà sembra liquefarsi. Traccio frasi con fierezza: intorno a me l’aridità, la sofferenza, il terrore e l’ingiustizia si trasformano, per un istante, in particelle che si agitano a caso nella frenetica danza delle galassie e degli universi. La vita sulla Terra sembra allora minuscola, una crudele e piacevole insignificanza, piccola come un uomo che prega di fronte al cielo, libero ma timoroso. Metto il punto finale e chiudo gli occhi, respiro profondamente, l’aria con odore di mare e gasolio invade i miei polmoni e restituisce il mio corpo alla realtà. Quando apro gli occhi, la banchina del Lido torna a essere lì, solida e reale, invasa dalle ombre della notte. Conservo il bloc-notes nella borsa, inizio a masticare una gomma, vago per i marciapiedi in direzione dell’hotel, con la stanchezza, la fame e la pigrizia di chi si è appena svegliato da un lungo sogno.

Illustrazione di Genea